結構ショックだった。……いや、めっちゃショックだった。

それなりの大学を出たそれなりの企業のそれなりの営業マン。それなりにこなせる、はずだった。

簿記3級は社会人1年目、大学生、なんなら高校生でも取れる資格。しかし、合格率は例年50%程度。つまり舐めてる半分は落ちるのである。参考書すら買っていなかった私のように。

……前回の結果を踏まえたリベンジが必要である。

色んなところで記載があるが、2024年4月現在、この資格は大問3つのシンプルな構成で出題される。

1問目は仕訳。2問目が帳簿関連知識、そして3問目が決算整理に際しての簡単な財務諸表の作成だ。配点はそれぞれ45点、20点、35点。合計で70点取れれば受かる試験である。

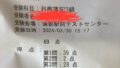

そこで私の点数なわけだが、39点、2点、28点で計69点。……2点とは(^ν^)

兎にも角にも、観念して問題集を買ってきた。

これらスタンダードな問題集、教科書と向き合うことで、何とかして屈辱を晴らす。

さて、試験の基本の一つ目は苦手を無くすこと。

つまり私の場合は鬼門の大問2の攻略だ。

ただこれはすぐに難しいと気づいた。というのも、帳簿関連知識とはつまるところ「その他」なのだ。伝票整理、決算整理仕訳、在庫管理など広く浅く問われるために、問題集を解いていてもそれぞれ数ページしか説明が無く、理解が深まりそうなところで次の論点に移ってしまう。

つまり掴みどころが無いのだ。故に戦略を変える必要がある。

基本の二つ目は得意を伸ばすこと。仕訳の徹底が必要だ。

独学ゆえというか、そもそも簿記の勉強をしていなかったのだから当たり前とも言えるが、盛大に勘違いしている簿記の常識が何個かあった。

……例えば私は仕入を「資産」だと思っていた^^

なぜかと聞かれれば困らなかったからだ。それに商品が増えると資産が増える感じするじゃん。

正しくは費用だが、加減した際の記帳は資産と同じだ。そのせいで大門3も落としていた。

やはり教科書は偉大である。基本こそ疎かにすべきではない。

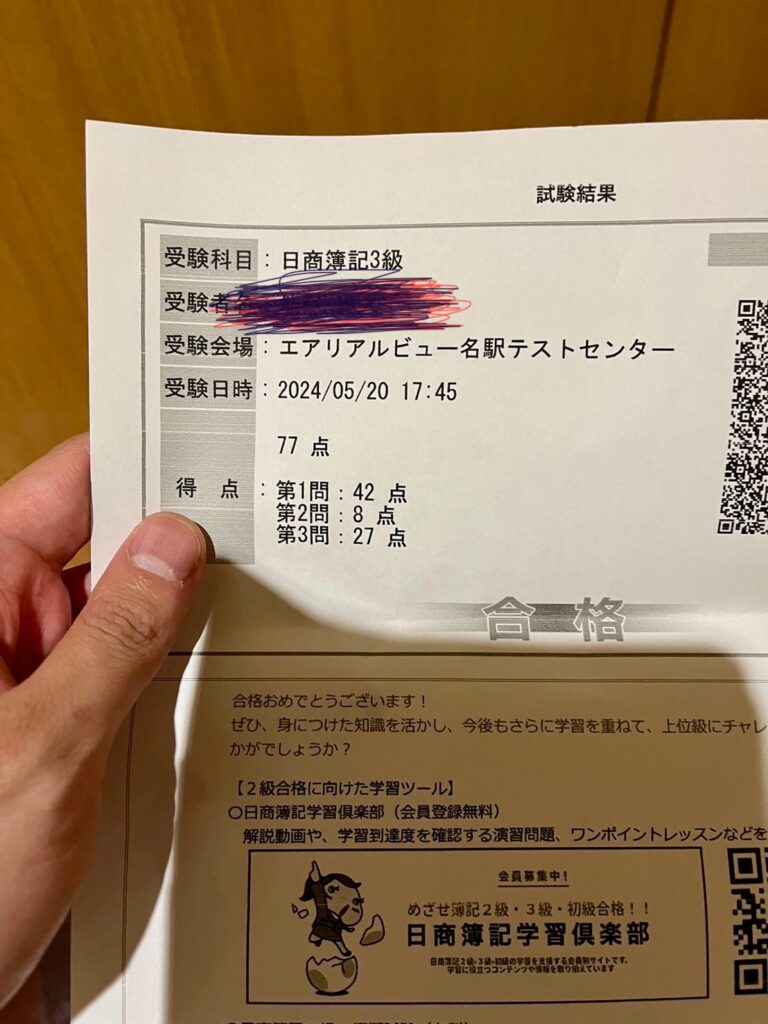

その甲斐もあり、二度目にして恥ずかしながらも、、

コメント